乡村小学的一堂公共议事课|教育大变革⑦ ...

21世纪经济报道记者王峰 北京报道 “晚风轻拂,校园重归宁静。今日这间大山里的村小,迎来了四百多位全国教育同行的参访。孩子们个个自信从容,表现惊艳全场。”贵州田字格小学总校长肖诗坚4月20日在朋友圈里写道。

四百多人,是位于贵州省正安县的田字格兴隆实验小学全部70多名学生的好几倍。

随着城市化迅猛发展,乡村学校学生越来越少。近日,一个只有两名学生的乡村小学在短视频平台上走红,这所小学的教师把师生三人烧炉子、吃午饭、种花等课余生活拍成短视频,引来众多网友围观。

但人口减少也给了乡村教育探路的窗口期。小班小校也将是城市教育的未来,特别是AI浪潮下,教育或将重塑,乡村教育正在给城市教育积累经验。

中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》提出,推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化,办好必要的乡村小规模学校,健全留守儿童、残疾儿童关爱体系和工作机制,持续做好国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶工作。

在众多鲜活的乡村教育实验带动下,一个景象发生了:乡村教育通过回归乡土,吸引离开的孩子们回流乡村。

乡村小学升级记

乡村教育的目标只是“走出大山”吗?近日,中国教育三十人论坛在贵州省正安县举办主题为“乡村教育的困境与出路”的未来乡村教育交流季活动。中国教育三十人论坛成员、21世纪教育研究院名誉理事长杨东平认为,乡村教育必须走向“为生活而教”。

杨东平认为,乡村教育的目标应该是多元的,不仅要帮助有能力的学生走出大山寻求更好的发展机会,也要关注留在乡村的学生,让他们能够在大山里过上好的生活。同时,教育还应该面向未来,培养学生适应未来社会发展的能力。这种教育目标超越了单一的升学导向,更加全面和符合大多数人的实际情况,既考虑了学生的个人发展需求,也兼顾了乡村社会的长远发展。

位于贵州省正安县的田字格兴隆实验小学除了开设国家课程,还有很大部分的课时用于开设特有的日修课、轴心课(特色课程)、共同生活课、自主学习课等。

一堂公共议事课引起了参观者的注意,课上讨论的议题是:关于学校如何养羊的建议。提案的小学生指出他发现的问题:“羊会在学校里面乱走动,打扰了我们的正常生活,同时羊出来后乱吃花草,破坏校园绿化带。”

他通过调研得出的解决方案是:“小羊只能在羊圈里面活动,周一到周五大部分时间不能出来,在周三下午晚饭后的自由活动时间可以把羊放出来;学校要成立养羊小队,分为收巧克力组(周三下午捡羊粪)、放羊组、生活组(提醒、监督、帮助),养羊小队的成员每人每月可以获得一枚‘山茶花’。”

之后是师生讨论、给出不同的解决办法、投票,经过多轮讨论,上面的解决方案得到了三分之二的赞成票,在学生们的欢呼声中通过。

贵州田字格小学总校长肖诗坚介绍,田字格兴隆实验小学现在有70多名学生,三分之一来自附近的村子,三分之一来自正安县其他地方,三分之一来自贵州以外的省份。可以说,学校大多数学生都是慕名而来。

越来越多的乡村教育实验在各地上演,虽然形式各异,但与乡土融合是它们共同的特点。位于浙江省缙云县的笕川小学将学校改造成动物园和植物园的样子,为学生提供一个充满动物、鲜花和自然元素的学习环境。学校通过农耕园、24节气种植活动、直播售卖等实践项目,让孩子们在学习中体验自然、历史、人文和社会。

缙云县是山区县,山地、丘陵约占总面积的80%,近年来乡村学生持续减少。但去年,笕川小学却迎来了4名从城镇回流的学生。村小凭借着高质量和乡土特色,成为家庭主动的选择。

在未来乡村教育交流季活动上,北京大学教授钱理群指出,乡村教育可以成为乡村建设和教育发展的突破口。具有理想主义色彩的乡村教育实践,其实存在理想教育与应试教育的契合点,让学生既具备独立思考能力,又拥有优异的考试成绩。这种经验具有重要价值,值得推广,因为它立足于中国教育现状,具有很强的实践性。

重新认识乡村教育价值

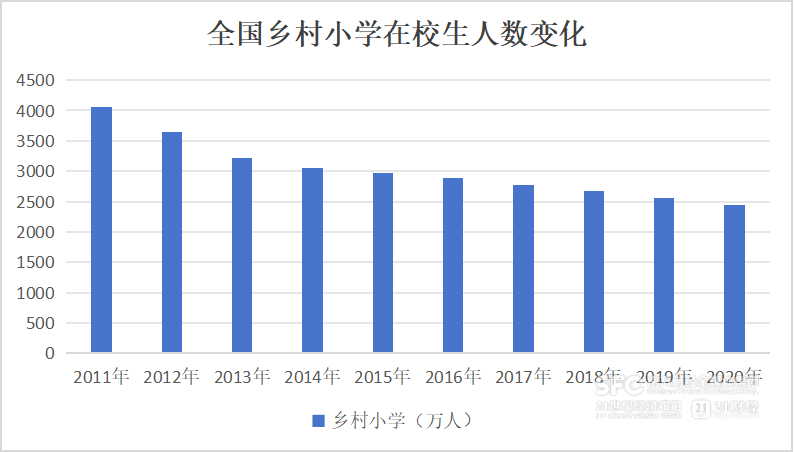

教育部数据显示,中国乡村小学的学生数量从2011年的4065万人下降至2020年的2450万人,十年间减少39.7%。

全国乡村小学在校生变化 数据来源:教育部

全国乡村小学在校生变化 数据来源:教育部

城镇化是乡村学生减少的主要动因。2012—2022年,我国常住人口城镇化率由52.57%增至65.22%;义务教育阶段在校生中城镇占比则由68%增至83.47%。由此可见,学龄人口的城镇化聚集趋势比人口的聚集趋势更加明显。

从进城务工人员随迁子女和农村留守儿童的分化可以看出乡村学生的流动趋势。按照教育部数据,2014—2023年这十年可以清晰地划分为两个阶段。

2014—2017年是第一个阶段,全国小学在校生中,农村留守儿童人数超过进城务工人员随迁子女人数;2018—2023年是第二个阶段,进城务工人员随迁子女人数反超农村留守儿童人数,虽然两类人群的人数都在减少,但两者的差距却越来越大。

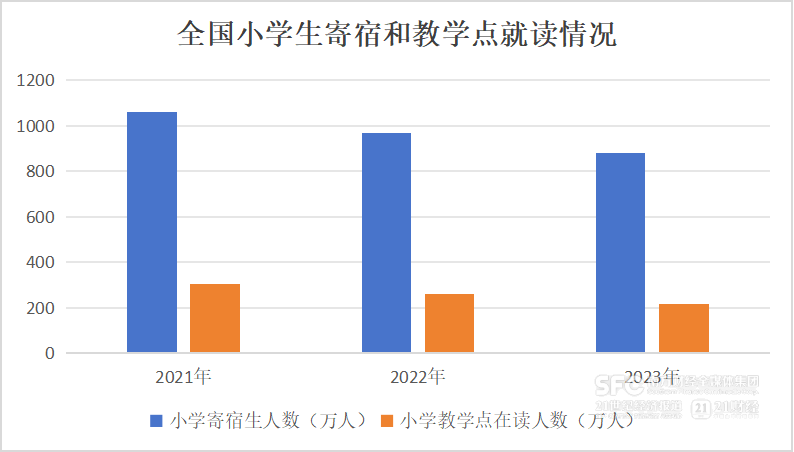

乡村学生的外流不一定全部流入大城市,还有很多学生进入乡镇和县城,这从小学寄宿生人数和小学教学点就读人数的变化可见一斑。

教育部数据显示,2021—2023年,全国小学寄宿生人数和小学教学点就读人数都在减少,但后者三年间减少29.14%,降幅超过前者的17.23%。

小学生寄宿和教学点就读变化 数据来源:教育部

小学生寄宿和教学点就读变化 数据来源:教育部

乡村学生持续减少,“这导致许多原来的小规模学校变成了空壳学校,许多原来的村小变成了小规模学校,甚至有一些中心校也变成了小规模学校。”华南师范大学特聘教授刘善槐说。

变化的不只是乡村教育的规模,还有乡村教育的功能。北京师范大学教授郑新蓉指出,“通过学校教育离开乡村,成为普通乡村家庭、个人的主要追求,乡村学校日益脱离乡村实际生活,培养目标、过程与内容与乡村社会发展的公共论题渐行渐远。”

即便乡村教育规模继续缩减,但仍会有相当数量的孩子留在乡村接受教育,他们之中有人在接受完教育后会继续留在乡村,如何提高他们的发展能力和幸福感,是乡村教育的重要课题。

中国教育三十人论坛成员、友成企业家乡村发展基金会副理事长汤敏表示,只要改变思维,重新布局,乡村教育大有可为。

未来教育实验

站在学龄人口变化的背景下,下一步如何推动乡村教育振兴?

有专家指出,过去经费、教师等资源向乡村倾斜的政策,其边际效用正在递减,有的地方已经出现校舍、师资过剩。

上海市崇明区的绿华镇、三星镇、庙镇、建设镇4镇,目前共计只有3所初中,各学段学生数均不满200人,师生比高达1:3.5,但教师总数超编与学科教师结构性短缺并存。

这3所初中属于必要的乡村小规模学校,没有撤并的主要原因,是保障周边学生上学乘车用时不超过30分钟。

21世纪教育研究院院长熊丙奇指出,对待保留乡村小规模学校一直以来有不同意见。主要的反对意见是,保留乡村小规模学校算不过经济账。

他告诉21世纪经济报道记者,这些学校或教学点,往往一个年级只有十几个人,师生比为1:3或1:4左右,办学效率不高。还有人认为,虽然乡村小规模学校能让乡村孩子“在村上学”“就近上学”,但是这些学校的办学质量并不高,还不如到城镇学校上学。

如何建好必要的乡村小规模学校?崇明区组建了“崇西小规模学校发展共同体”,开展师资、课程、数字资源共享。以课程为例,成立课程研发中心,用好周边丰富的生态资源、“非遗”资源等,联合开发特色校本课程,通过“课程超市”实现三校共享。“非遗”“陶艺”“玩转魔方”“健身操”等课程都支持学生跨校选课。

在未来乡村教育交流季活动上,新东方教育科技集团董事长俞敏洪表示,乡村教师教学负担重,接触新知识的机会少。通过加强对乡村教师的培训,可以缩小乡村教师与城市教师之间的差距。同时,要提高乡村教师薪酬,以吸引更多人留在乡村教学。

刘善槐告诉21世纪经济报道记者,“一些地方开展了区域教育联盟,其重要环节之一在于构建了顺畅的教师交流互动机制,联盟内学校可通过互派教师的方式增强薄弱学校教师的发展能力。”

校舍资源充裕,小规模学校有能力打造并开放学习空间。比如,“崇西小规模学校发展共同体”中,一所初中建设的“阳光种植园”定期向另两所学校开放,一所初中建设的“中华优秀传统文化体验中心”支持其他学校开展传统文化主题研学。

有专家指出,未来将会有更多的城市学生到乡村开展教育教学活动,特别是开展教育实践活动,让他们体验生产劳动,也将有更多的农村学生到县城去接受教育,去学习书法、音乐、篮球、足球等,推动城乡关系更加融合发展。

在未来乡村教育交流季活动上,中国教育科学研究院数字教育研究所所长曹培杰提出,学习空间在过去像“教育工厂”,未来将会变成“学习村落”。通过教室功能分区和空间重组,打造灵动教室和开放学习区,有效融合校内外资源,支撑个性化学习、多样化教学、课程内容交叉,联结学生经验与现实生活。

这正是乡村教育实验所体现的未来的样子。

文档于: 2025-04-23 20:23 修改

标签:

评论列表

乡村小学的一堂公共议事课|教育大变革⑦ ...

21世纪经济报道记者王峰 北京报道 “晚风轻拂,校园重归宁静。今日这间大山里的村小,迎来了四百多位全国教育同行的参访。孩子们个个自信从容,表现惊艳全场。”贵州田字格小学总校长肖诗...