略超5000亿!28家理财公司权益投资规模盘点,农银理财规模最高,法巴农银暂为零! ...

近期,全球资本市场大幅震荡,多机构、部门重磅发声打出政策组合拳稳定市场,银行理财公司也在积极行动,宣布增持ETF、自购旗下理财产品,表达对资本市场未来发展的坚定看好。

作为中长期资金的重要构成,银行理财资金参与新股申购、上市公司定增等入市渠道正在不断被打通,但理财公司的含权投资仍有待提升。从理财公司近期陆续披露的详细理财业务报告看,除浙银理财、北银理财、光大理财和渝农商理财四家理财公司外,其余28家理财公司均披露了2024年下半年理财业务报告。汇总来看,28家理财公司2024年末穿透后持有权益类资产规模仅略超5000亿元,混合类和权益类产品规模合计为4493.37亿元,其中权益类产品规模仅为267.75亿元,超1/3机构存续权益类产品规模为0。

业内人士普遍认为,理财公司权益投资能力尚在建立初期,理财公司需要在战略资源布局、投研体系重塑、投资能力积累,以及投资者教育上多下功夫,持续加大资源投入。展望未来混合类和权益类产品的发展方向,有三个方向成为共识,一是在低利率市场环境下,多资产多策略的混合类产品和权益类产品将得到更多的关注和布局;二是基于银行理财客户的风险偏好,追求绝对收益的低混产品仍是混合类产品规模扩张的重点;三是被动策略的指数化投资将是理财公司布局混合类和权益类产品的重要方向。

增持ETF、自购旗下产品,理财公司坚定看好后市

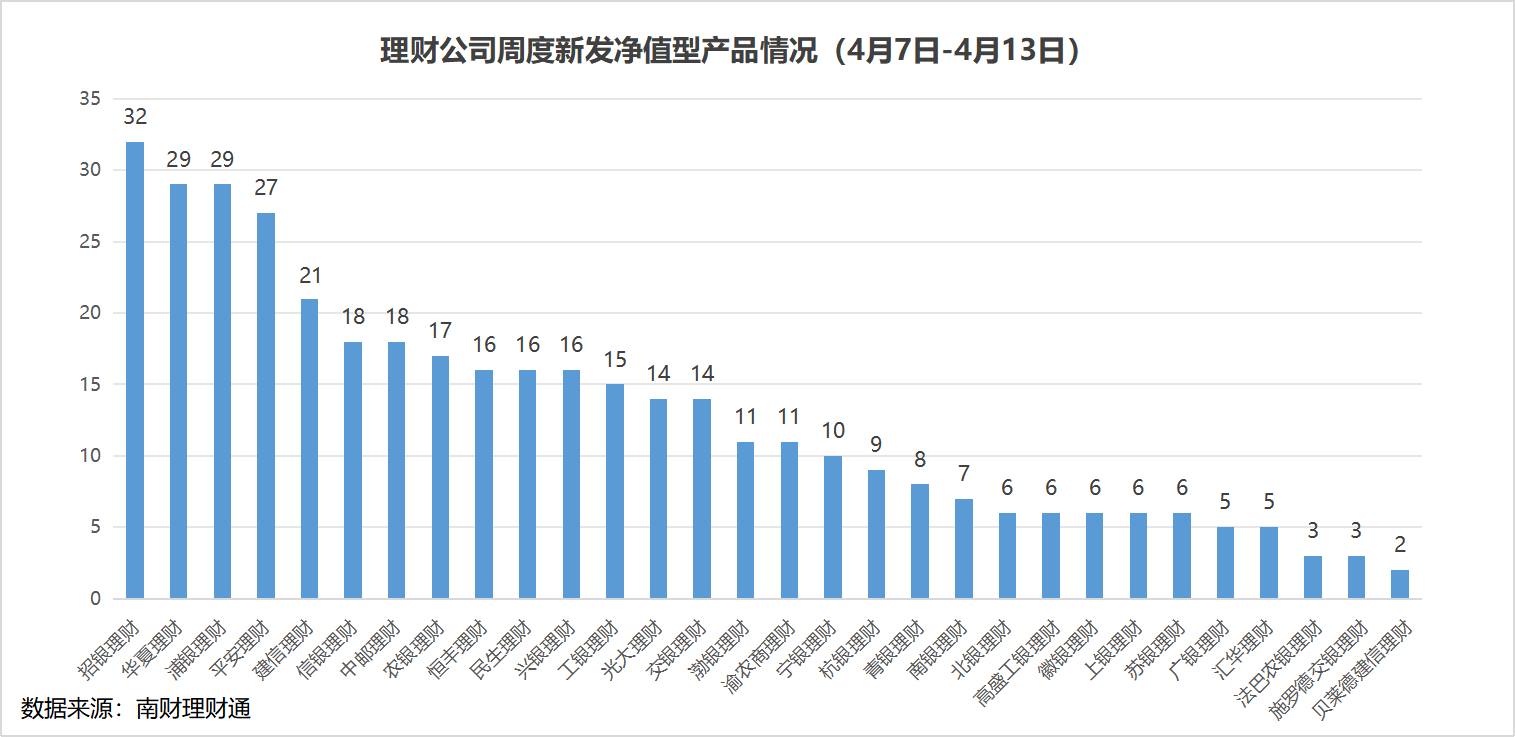

4月8日以来,为传递对资本市场发展前景的坚定信心,理财公司纷纷发文增持ETF,支持资本市场发展,推动中长期资金入市。

根据课题组统计,苏银理财、中邮理财、徽银理财、交银理财、浦银理财、北银理财均表示加强ETF投资,通过直接投资或以间接方式持续增持ETF,其中浦银理财表示投向的ETF聚焦科技金融、绿色金融等相关领域。

中银理财表示,积极寻找机会进行权益资产配置,重点投向新质生产力领域和内需板块,下阶段还将通过布局指数策略、指数增强策略等各类含权类理财产品进一步支持资本市场发展。

此外,兴银理财、杭银理财更是拿出“真金白银”,自购旗下理财产品。

4月9日,杭银理财发文表示再度追加投资旗下含权型理财产品超2亿元。4月11日,兴银理财表示拟近期自购公司所管理的含权理财产品5000万元,目前已申购“富利兴成阿尔法日开1号A”1700万元,“富利兴成日开2号”700万元。同时,兴银理财表示,截至目前,自营资金持仓含权理财产品规模增长至5亿元。通过与投资者利益的深度绑定,理财公司以实际行动提升了市场信心。

含权投资仍有待提升,28家理财公司权益投资规模略超5千亿

作为中长期资金的重要构成,银行理财资金入市的渠道正在不断被打通。

2024年9月,《关于推动中长期资金入市的指导意见》明确鼓励银行理财积极参与资本市场,优化激励考核机制,畅通入市渠道,提升权益投资规模。今年1月,《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》出炉,允许包括银行理财在内的机构作为战略投资者参与上市公司定增,并在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。从实操层面来看,已有众捷汽车、天有为等IPO公司宣布,银行理财产品可作为A类投资者正式参与公司的IPO新股网下申购。

这些利好政策给银行理财行业带来新的发展机遇,为理财公司增厚产品收益提供重要抓手,助力理财资金入市。

不过,在市场环境变化、投资者偏好、机构策略等多方因素影响下,理财公司的权益投资规模处于较低水平,2024年理财资金配置权益资产比例再创新低。《中国银行业理财市场年度报告(2024年)》显示,截至2024年末,权益类产品存续规模为0.06万亿元,较2023年末的0.08万亿元下降了25%,权益类产品存续规模占银行理财总规模比例为0.2%,较2023年末的0.30%下降了0.1个百分点。

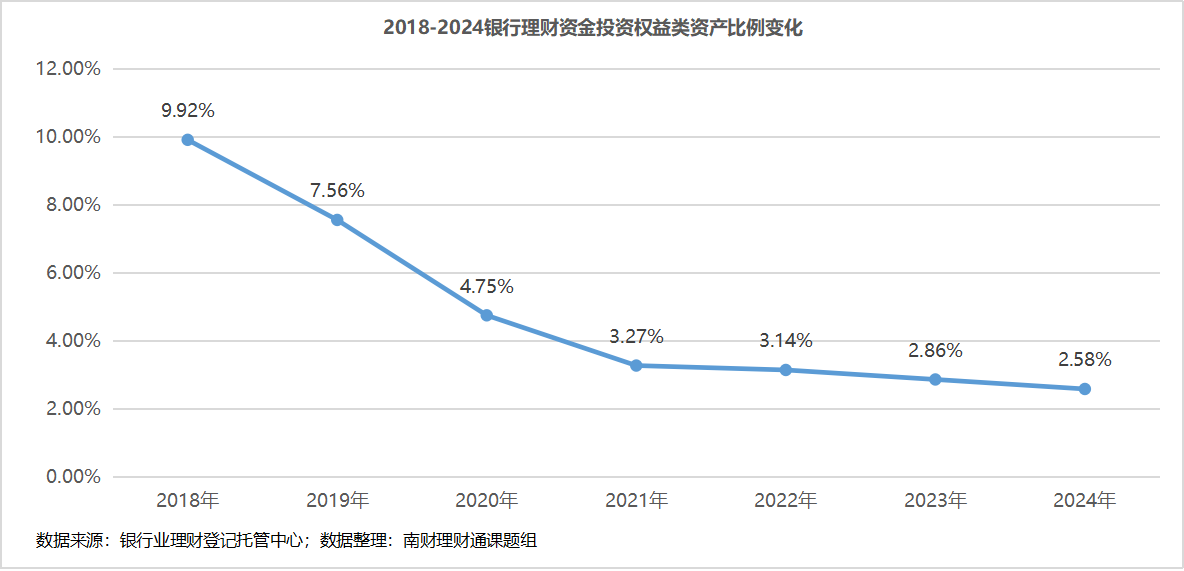

此外,2018年资管新规之后,理财资金投向权益类资产比例逐年下降,权益投资比例在2018年末曾达到9.92%的高点,近年来权益投资比例逐步降低,2024年末权益类资产投资比例已降至2.58%,资产余额为0.83万亿元。

但是,0.83万亿元的数字和机构理财业务报告的披露数据有一些偏差。

从理财公司近期陆续披露的详细理财业务报告看,除浙银理财、北银理财、光大理财和渝农商理财四家理财公司外,其余28家理财公司均披露了2024年下半年理财业务报告。汇总来看,28家理财公司穿透后持有权益类资产规模仅略超5000亿元,为5227.86亿元,各家权益类资产规模比例算术平均值为2%。

课题组认为,0.83万亿元可能是把优先股等债性资产同样纳入权益类资产统计口径,而理财业务报告的权益类投资规模才是更真实的资本市场投资情况数据。理财公司在理财业务报告中的产品和资产的分类主要遵循中国银保监会G06非保本理财业务月度统计表中的分类和口径,其中权益类资产主要包括股票与股权。

国信证券此前也在研报点评中测算过理财公司2024年末的权益投资规模。国信证券表示,结合近30万亿元理财的投向分布,其中投向权益类资产的比例为2.6%,对应规模约8000亿元左右,扣掉优先股等债性资产规模(估计约5000亿元),再加上基金中权益投资规模(估计约1000亿元),估计穿透后理财实际投资股票(二级市场加转债)规模可能在4000亿元至5000亿元,整体权益投资比例相对保险、基金均偏少。

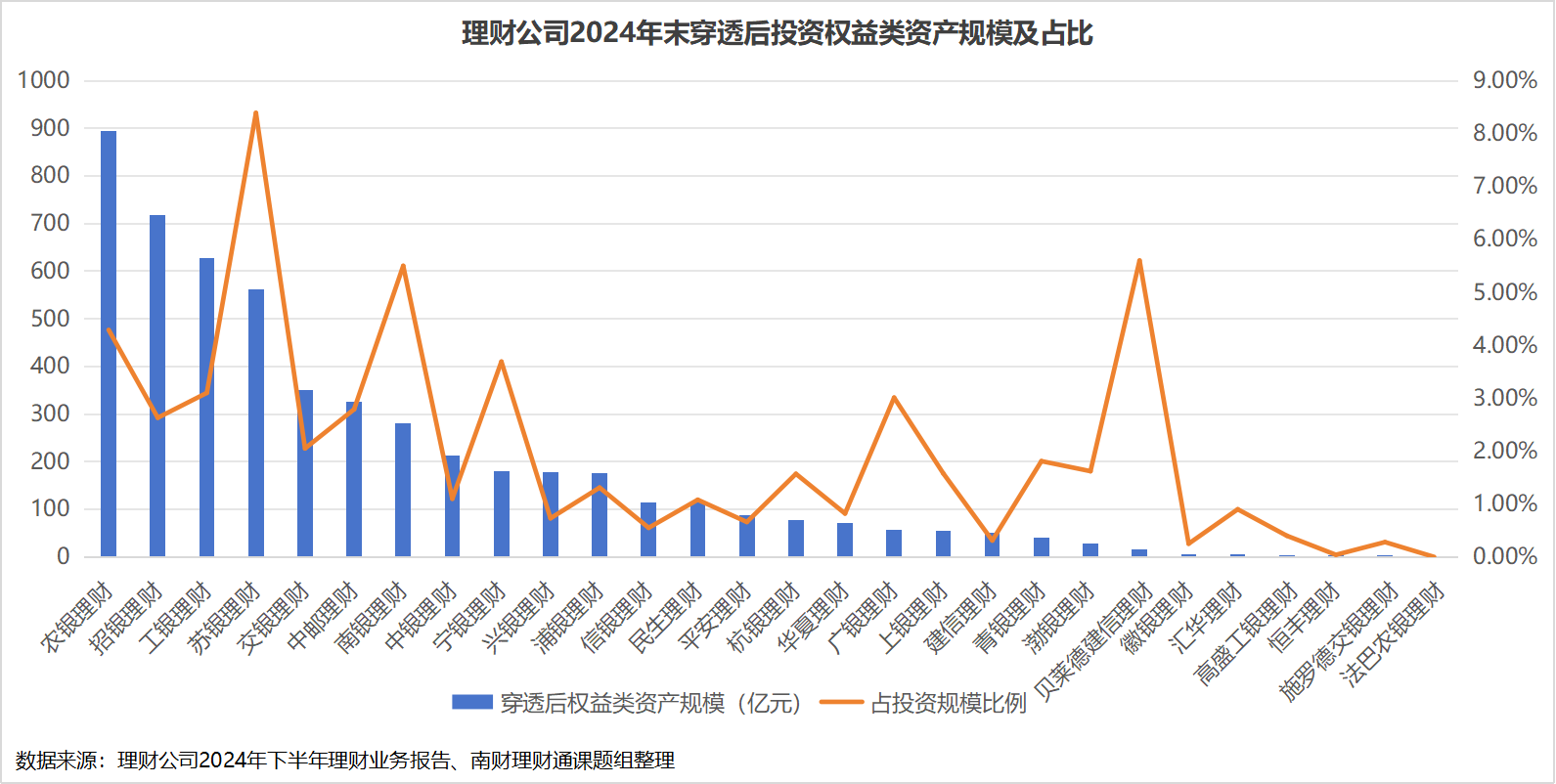

分机构看,根据2024年下半年理财业务报告,苏银理财穿透后投资权益类资产规模比例最高,达到8.39%,贝莱德建信理财和南银理财的权益类资产比例次之,均超过5%,农银理财排名第四位,规模占比4.29%。相比之下,汇华理财、华夏理财等11家理财公司权益投资规模占比低于1%,其中法巴农银理财权益类投资比例为0。

从规模的绝对数值而言,农银理财穿透后权益类资产规模最高,达到893.95亿元,招银理财和工银理财次之,分别为718.22亿元和626.88亿元,苏银理财权益类规模也较高,为560.87亿元,而恒丰理财和施罗德交银理财的权益类资产规模不足1亿元。

混合权益产品规模占比成考量指标,超1/3机构存续权益类产品规模为0

如果从产品品类看,混合类和权益类产品作为含权比例较高的产品代表,其存续规模也在一定程度上反映了理财资金入市的情况。2024年,《理财公司监管评级与分级分类监管办法》征求意见稿引发热议,其中权益类和混合类产品规模占比就是理财公司产品结构的一大考核指标,权益类和混合类产品日均规模占全部理财产品日均规模的比例如果排名前30%,即得满分。可以看出,混合类和权益类产品一方面是产品结构多元化的体现,另一方面也是风险资产投资能力的体现。

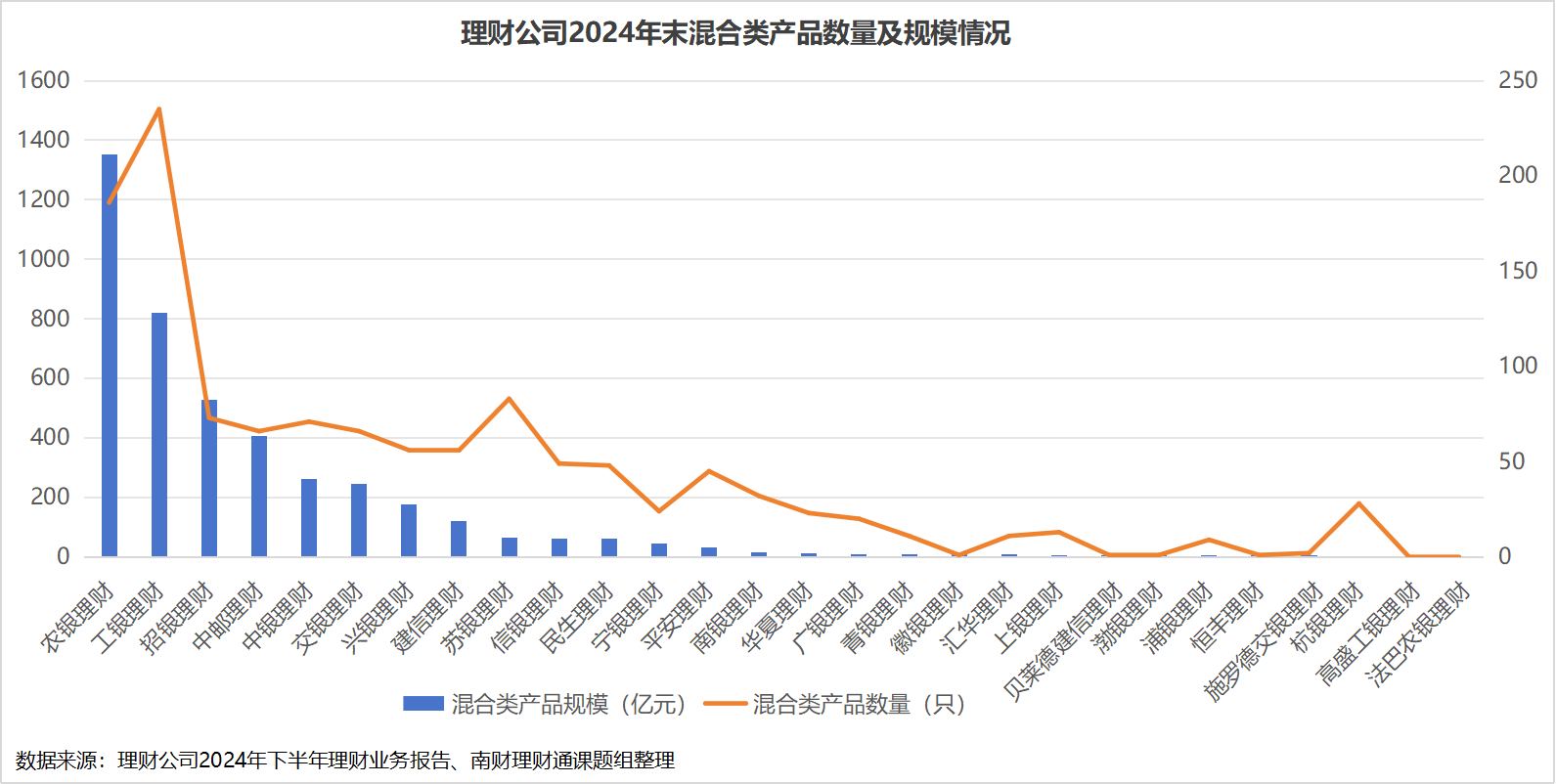

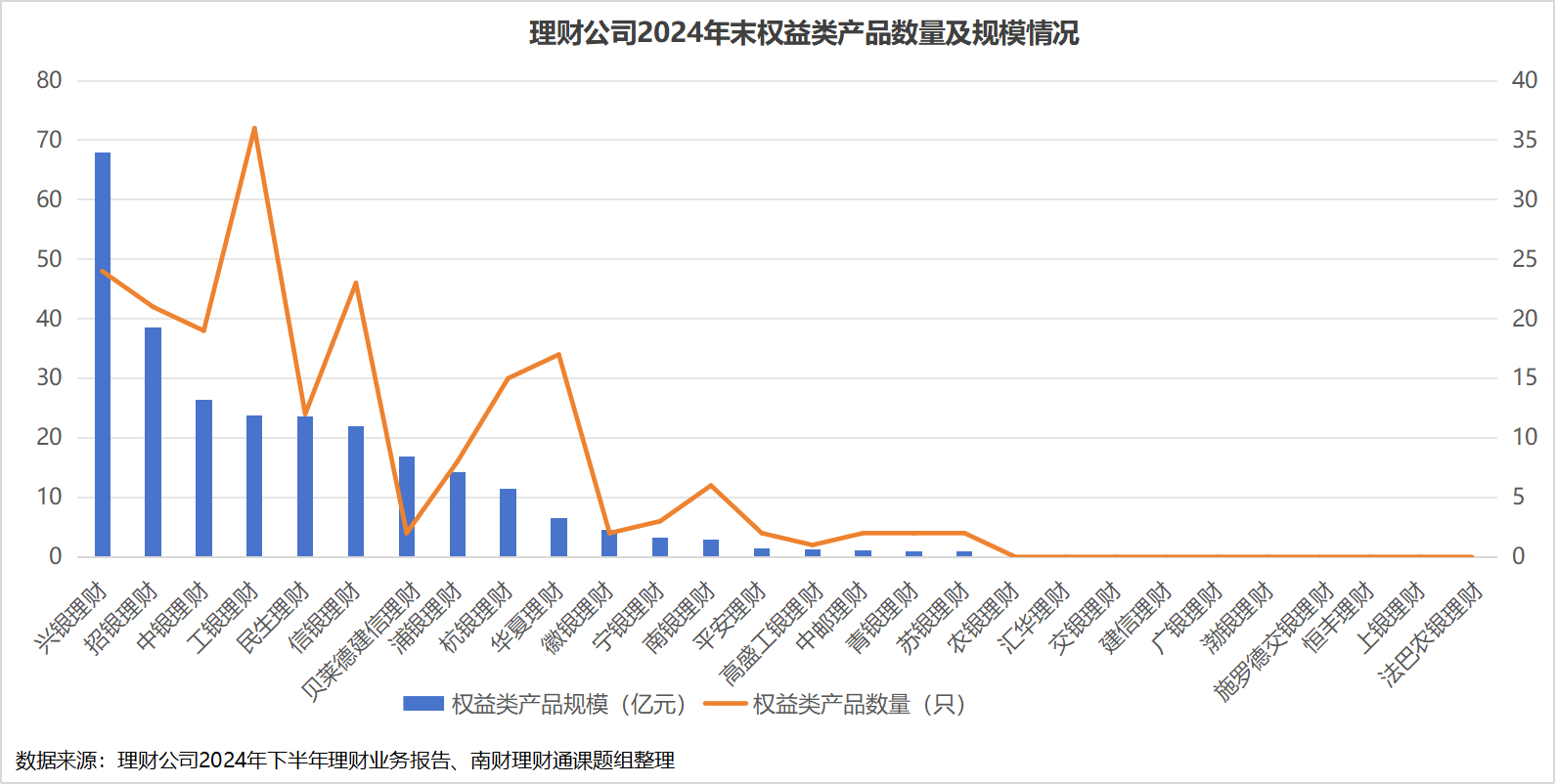

从理财业务报告数据看,28家理财公司2024年末混合类和权益类产品规模合计为4493.37亿元,其中混合类产品规模占大头,达到4225.62亿元,权益类产品规模仅为267.75亿元。

分机构来看,贝莱德建信理财的产品规模虽较小,但旗下两款权益类公募产品规模较大,贡献了较大的规模比例,因此贝莱德建信理财的混合类和权益类产品规模占比排名第一,达到6.90%,农银理财排名第二,规模占比为6.86%,但农银理财未发行权益类产品,混合类产品规模较大,是唯一一家超千亿元的理财公司,达到1351.24亿元,工银理财和中邮理财排名第三和第四,规模占比均超过4%,其中工银理财的混合类和权益类产品规模为843.05亿元,中邮理财为406.03亿元。招银理财两类产品规模占比2.29%,排名第五,但规模绝对值超过中邮理财,为564.76亿元。

总的来看,若按照征求意见稿要求,不考虑未披露理财业务报告的四家机构,排名前30%的理财公司依次是贝莱德建信理财、农银理财、工银理财、中邮理财、招银理财、汇华理财、中银理财和交银理财。

值得注意的是,还有不少理财公司混合类产品或权益类产品规模为0。从数据来看,超1/3的理财公司2024年末存续权益类产品规模为0,其中国有行理财公司有三家,分别是农银理财、交银理财和建信理财,股份行理财公司四家,分别是渤银理财、广银理财、恒丰理财和上银理财,合资理财公司三家,分别是汇华理财、施罗德交银理财和法巴农银理财。其中,法巴农银理财是唯一一个混合类和权益类产品规模均为0的理财公司。此外,高盛工银理财的混合类产品规模也为0。

总体来看,理财公司的混合类和权益类产品规模仍处于较低水平。对此,光大理财向课题组表示,银行理财客群主要脱胎于传统的银行理财群体,相比于公募基金投资者,银行理财客群的风险偏好较低,仍期待银行理财产品的净值表现可以和资管新规发布前一样稳定。在此背景下,投资者对于产品的净值波动敏感程度高,也间接导致了管理人在投资端,无法配置过多的权益头寸和权益类资产。近些年受到权益市场低迷的影响,银行理财加速向现金和低波类产品聚集,根据不完全数据统计,目前银行理财现金类产品的占比已经由前期的25%左右上升至占40%,产品不断低波化和现金化,进一步加大了发展混合类、权益类产品的难度。

在光大理财看来,混合类和权益类产品主要为面向公募客户发行的公募理财产品,购买混合类理财和权益类理财的客户主要为有一定风险承受能力的个人客户,部分客户的诉求是追求相对稳健的绝对收益,集中在优先股占比较高的低混产品,部分客户的诉求是通过承担更高的风险来博取更高的理财投资收益。

除了客户的投资诉求外,理财投资的便利度、客群限制也是市场呼声较高亟需解决的问题。招银理财表示,目前理财客户如想购买R4/R5理财产品,首次购买时仍需前往银行柜台进行面签,投资者购买的便捷性方面还有待提升。此外,目前理财产品仅能在银行渠道代理销售,无法触达那些活跃在互联网、券商渠道的高风险偏好的投资者,客群数量的限制也是一个难点。

上市公司调研频次远低于基金公司,权益投资能力尚在建立初期

从资产端来看,混合类和权益类产品布局也和资管机构自身的投研能力息息相关,权益投资规模较高的理财公司普遍舍得在权益投研人员配置上下功夫,调研上市公司的积极性也自然较高。

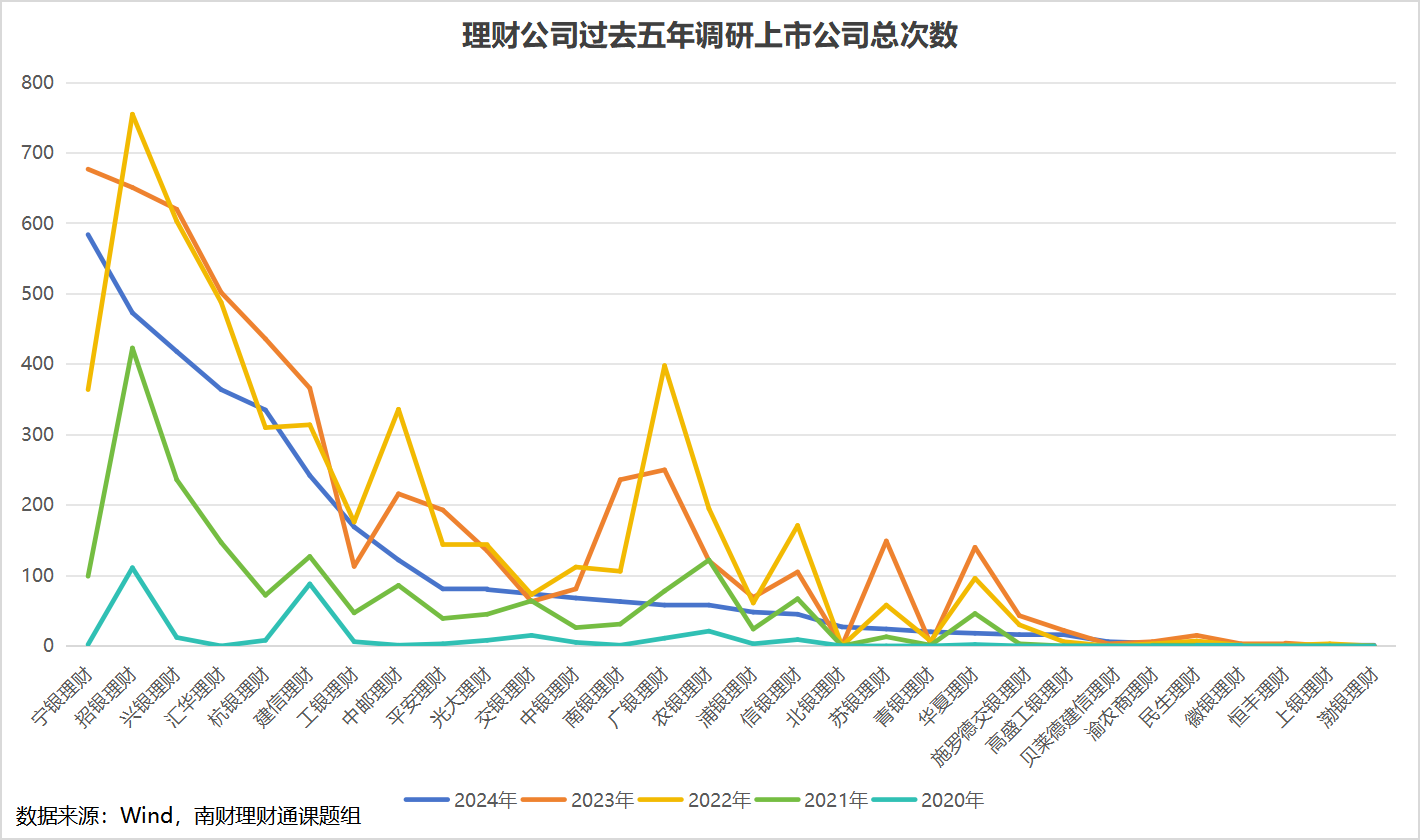

Wind数据显示,招银理财作为理财规模一哥,过去五年调研上市公司频次稳居前列,总次数累计超过2000次,兴银理财紧随其后,总次数累计达到1889次,而这两家头部股份行理财公司也是权益投资布局的领头羊。此外,值得注意的是,宁银理财2023年成为突围“黑马”,调研总次数连续两年超过招银理财,其中2023年总调研次数达到677次,可见其重点布局权益市场的决心。除上述三家理财公司外,合资理财公司汇华理财调研上市公司的积极性同样较高,遥遥领先于其余合资行理财公司,过去五年调研总次数超过1500次。

不过,对比公募基金来看,理财公司调研上市公司的频次还是远低于基金公司的量级水平。

以2024年调研总次数为例,公募基金的调研总次数在千次级别,调研总次数最高的公募基金公司是博时基金,全年调研总次数累计达到2486次,嘉实基金的调研总次数也达到2181次,同时有28家公募基金公司全年调研总次数超千次。可见,理财公司与公募基金还存在一定差距。

“理财公司权益投资能力尚在建立初期。公募基金基于基本面研究与价值投资打造的一整套主动投研架构已较为完备,而银行理财基于客户稳健性特征,对低波权益投资的风格研究、策略研究、组合配置还在初期,适合行业特点的差异化投研框架尚不成熟。另外,银行理财脱胎于母行的信用文化,与股票在看未来,向波动要收益的组合动态投研文化方面还有差距。”中邮理财向课题组表示。

展望未来混合类和权益类产品的发展方向,光大理财认为有三个趋势,一是在低利率市场环境下,多资产多策略的混合类产品和权益类产品将得到更多的关注和布局;二是基于银行理财客户的风险偏好,追求绝对收益的低混产品仍是混合类产品规模扩张的重点;三是被动策略的指数化投资将是理财公司布局混合类和权益类产品的重要方向。

招银理财建议,提高混合类和权益类产品规模可以从以下四个方面进行努力。一是产品创新,开发更多符合市场需求和投资者偏好的混合类和权益类产品,只有在提升投资者持有体验,拥抱客户的前提下,才能做到产品规模的增长。二是资管机构投研能力的提升,理财子需要加强投研团队建设,提升对各类资产的研究深度和广度,提高投资决策的科学性和准确性,才能管理好产品,做好产品业绩。三是做好风险管理。持续完善风险管理体系,通过精细化的风险控制手段,降低产品的波动性和回撤幅度,提高投资者的持有体验。四是产品宣传,加强产品宣传力度,通过多种渠道向投资者介绍混合类和权益类产品的特点、优势和风险,提高投资者对产品的认知度和信任度。

此外,光大理财认为,要持续推进上市公司治理改革,不断提升上市公司质量,健全的公司治理结构是上市公司健康发展的基石,要保持市场的优胜劣汰机制,提高资本市场整体质量。其次是强化信息披露,加强投资者保护力度,建立健全投资者教育体系,提高投资者的风险意识。

在中邮理财看来,这些问题的解决绝非一朝一夕就可完成,客户对理财投资偏好的认识,以及理财公司自身能力建设都需要一个漫长过程;但从政策支持、经济转向、股市升温,无风险利率长期低位震荡等方面来看,加强资本市场投资能力建设又刻不容缓。理财公司需要在战略资源布局、投研体系重塑、投资能力积累,以及投资者教育上多下功夫,持续加大资源投入。

文档于: 2025-04-17 11:35 修改

标签:

评论列表

略超5000亿!28家理财公司权益投资规模盘点,农银理财规模最高,法巴农银暂为零! ...

近期,全球资本市场大幅震荡,多机构、部门重磅发声打出政策组合拳稳定市场,银行理财公司也在积极行动,宣布增持ETF、自购旗下理财产品,表达对资本市场未来发展的坚定看好。作为中长期...